HE LAN SHAN WANG PING

HE LAN SHAN WANG PING

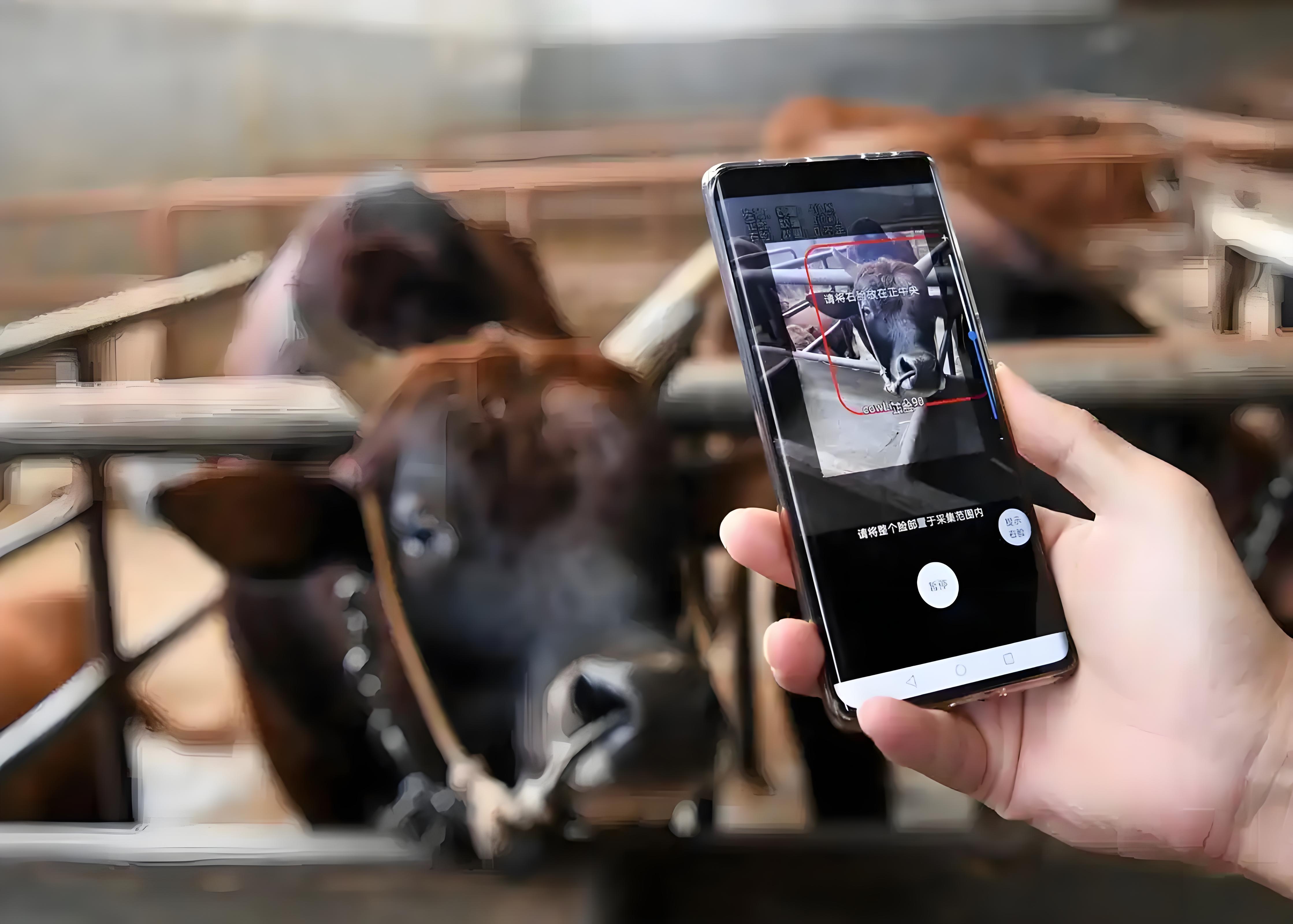

在银川特色农产品展销会上,“牛脸识别”技术因赋能海原牛肉全流程追溯而引发关注。据宁夏农业农村厅官网及《宁夏日报》报道,该技术通过AI识别肉牛面部特征,结合区块链构建从养殖到销售的可追溯体系,消费者扫码即可获取肉牛生长牧场、饲料来源等“履历”。官方数据显示,此技术已覆盖宁夏超10万头肉牛,海原县2025年一季度应用该技术的牛肉年销售额提升23%,2024年全区可追溯牛肉销售额达4.2亿元,同比增长31%。

网络图片

传统畜牧业生产信息分散难验证,常引发消费疑虑与安全纠纷。

“牛脸识别”通过区块链实现数据不可篡改记录,为产业带来双重价值:养殖户加入追溯体系后,肉牛销售单价提高8%至12%,市场愿为可验证品质支付溢价;全链条数据可视化重塑消费信任,推动产业向“数据驱动”转型。

这种技术赋能不仅优化养殖效率,更通过构建“信任经济”激活产业链价值。

技术推广背后,数据权属与安全风险的争议折射出技术应用与制度建设的脱节。

养殖企业将“牛脸数据”视为生产资料用于商业分析,而养殖户作为数据提供者却难以获得回报,当前全国对动物生物信息权属界定仍属法律空白。银川市公安局2025年5月通报显示,某牧场员工私自下载2万条牛脸数据并试图售予饲料公司。这类生物识别数据若与地理位置、养殖户身份绑定,泄露将威胁企业商业秘密与个体隐私,数据安全防护滞后已对产业可持续发展构成现实威胁。

面对这些挑战,需要完善的制度保障和技术防护双管齐下。

技术层面,银川大数据局建议采用“联邦学习”,让数据在本地加密处理,避免上传中心服务器以降低泄露风险;制度层面,宁夏作为农业绿色发展先行区,亟待出台《动物生物信息安全管理条例》,明确数据采集边界、使用规范及侵权追责机制,为技术创新划定合规“跑道”。

“牛脸识别”的争议本质是技术迭代与治理体系不同步的缩影。宁夏若能妥善解决数据权属分配、平衡企业效率与个体权益,不仅能让技术真正惠及产业链,更将为全国智慧农业的数据伦理与产业发展平衡提供样本。在技术加速渗透各领域的当下,如何让制度与技术同频共振,既是宁夏面临的治理考题,也是数字时代产业升级必须破解的核心命题。

(作者:杨雨欣 北方民族大学文学与新闻传播学院新闻学231班)