HE LAN SHAN WANG PING

HE LAN SHAN WANG PING

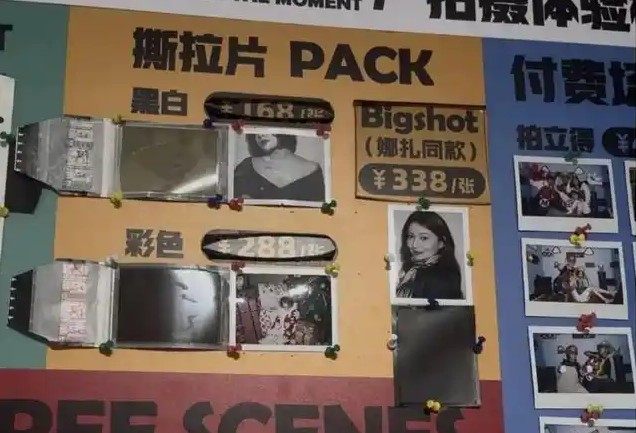

5月,虞书欣、张凌赫、金靖等明星在抖音平台发布了自己的“撕拉”照片,用自身职业的话题度带火了“撕拉片”,许多网红、博主扮份效仿,掀起了一场“撕拉”复古的潮流。原本复古的拍摄方式因为明星的流量火爆一时,再加上“仪式感”“稀缺式”的营销方式更是激起了广大消费者的冲动消费欲望。可是,定价三四百一张的撕拉胶片,普通人真的能承受的起吗?

网络图片

这种营销手段本质上就是一个“消费陷阱”。

“撕拉片”的营销策略是饥饿营销,商家打着“拍一张,少一张”的幌子,利用消费者追求“撕拉”仪式感的心理,给“撕拉片”制造出一种十分稀缺的幻觉,再利用明星的大流量“引爆”这个卖点,最后便能轻易卖出几百甚至上千的“天价”,使得消费者逐步陷入“天价”漩涡而不自知。

消费者狂热消费心理的背后,是对自己“配得感的焦虑”。一些消费者不顾自己的经济状况,冲动去拍“撕拉片”,除了追求亲手撕拉、等待的仪式感,更是一种身份认同的表现,驱动这种身份认同消费的深层心理,往往是人们普遍存在的“配得感焦虑”——渴望通过拥有明星同款,来确认自我价值和社会归属。仿佛消费者拍明星同款“撕拉片”,就能证明自己时尚,给自己贴上“有品位”的标签。

消费者们对“撕拉片”的狂热追捧,并非热爱拍照,也不是追求拍摄艺术,而是为了弥补自己的配得感缺失,享受明星滤镜带来光环,在潮流大势之趋下,消费者在不知不觉中被裹挟。“撕拉胶片”是有其独特的魅力,但当前这种被营销手段刻意煽动的狂热趋势已偏离了其艺术记录初心,这也绝不是商家过分溢价的借口。广大消费者应该时刻保持理性的消费头脑,消费前衡量一下商品的价值,避免掉进消费陷阱。

真正的“仪式感”源于人们对美好事物用心的记录,而非借助高昂价格的商品而展现的虚荣心。拒绝为消费主义和物质化的“仪式感”买单,重新定义属于自己的生活方式和价值标准,不必计较相纸是否绝版,只需记得最初按下快门时那份记录美好的纯粹感动。做一个清醒、理性、能自主定义生活价值的消费者!

(作者:潘婧怡 北方民族大学文学与新闻传播学院新闻231班)