HE LAN SHAN WANG PING

HE LAN SHAN WANG PING

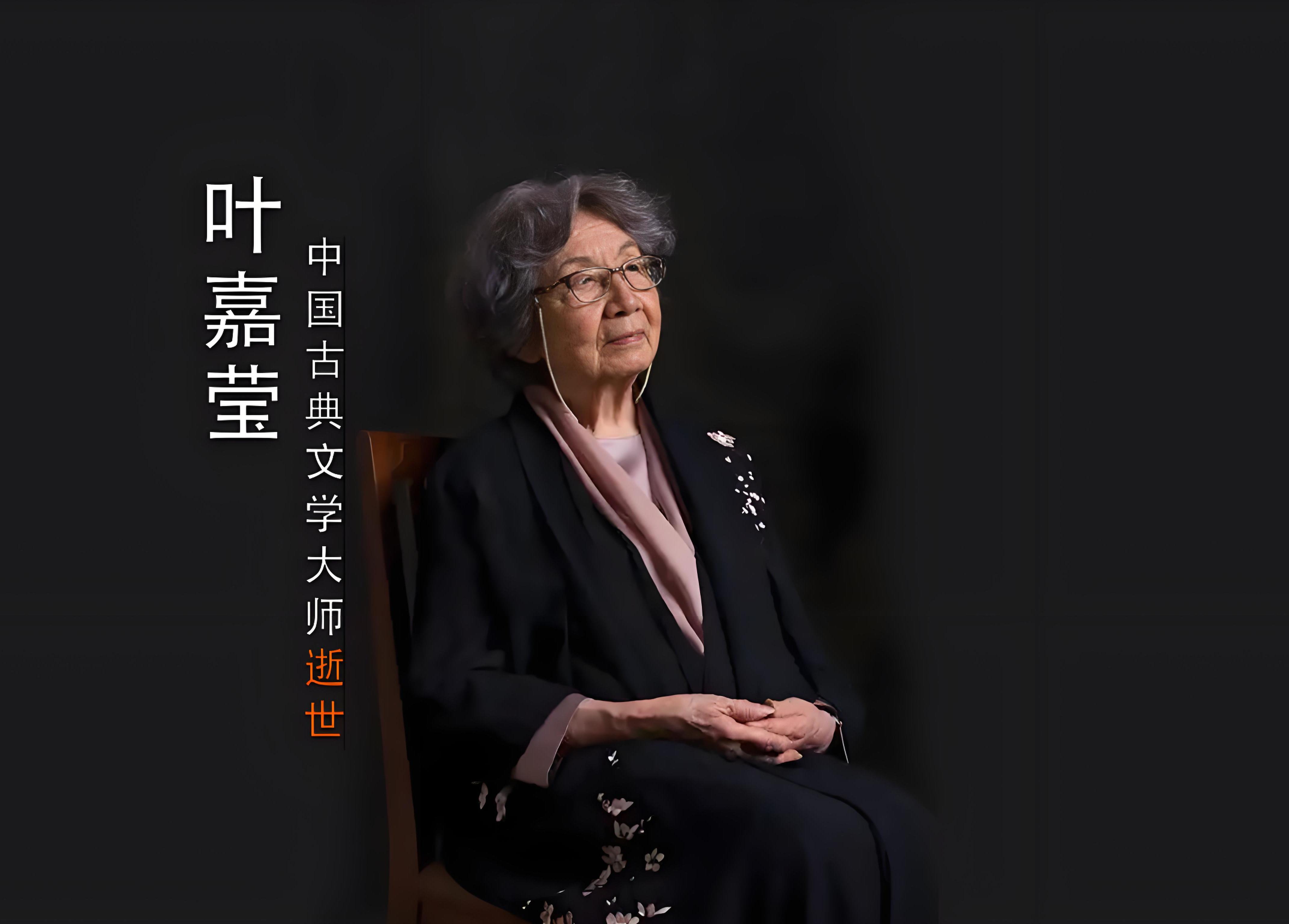

11月24日下午,“诗词的女儿”叶嘉莹先生逝世,享年100岁。在一次采访中,叶嘉莹先生曾说:“我留下海上的遗音,也许将来有人会听到,会感动,现在的人都不接受也没关系,反正我就是留下来。”这无疑是叶嘉莹先生心声的写照。而今斯人已逝,独留“海上遗音”,万古长青。

海上遗音,是诗教启迪,声声不竭。

诗者,兴、观、群、怨,悲时可哀吟,快时可高歌。诗词养性,怡情,恰如《经解》所言“温柔敦厚而不愚,则深于《诗》者也”。诗词更是文明的缩影,是历史的遗声,无有诗词,何以见中华?如是,诗教的重要性已不言自明。

叶嘉莹先生毕生为诗教,继王国维词学理论,开“境界说”先河,着重于诗词的韵味与感悟,使古典文学的温度又流淌在学子们的手心。她坚持以古音诵读诗词,欲在有生之年,把即将失传的吟诵留给后来者。

我们为何要“诗教”?

是为承继优秀传统文化,是为凝聚民族之精神,也是为每一个身处忧患的个体提供独属于诗词的启迪,正如叶嘉莹先生所说:“读诗的好处,在于可以培养我们有一颗美好的,活泼不死的心灵。”

海上遗音,是弱德之美,声声不息。

何谓弱德?叶嘉莹先生认为,词本身存在于苦难之中,也在承受苦难之中,这便是“弱”。在苦难之中仍持守自我,恪尽己守,可称为弱德。弱德之美,实则来源于诗词之中。韩愈曾说“文章之作,恒发于羁旅草野”,从诗词之中,可见前人百折不挠之志,达观豁朗之心,更可见为人处世之道。

叶嘉莹先生提倡弱德,也将弱德坚守一生——这为人们提供一条面对困难的路径,即在困苦中“不争”。虽是不争,但弱德不“弱”,正如叶嘉莹先生所说:“我只是把自己持守住了,在任何艰难困苦中都尽到了自己的责任。提倡‘弱德之美’,但我并不是弱者。”

海上遗音,是桃李经风,声声不尽。

1979年,叶嘉莹先生回国,自此任教南开,讲授古典诗词,并从事诗词研究与推广工作。多年来,她往返各大高校,将诗词之风拂遍大洋两岸。她走过风雨飘摇的年代,于古典式微之时,力开诗教热潮,继绝学于不坠;她捐尽一身积蓄,成立“迦陵基金”,是以无生之觉悟做有生之事业;她自言“一生只为一件事而来”,便成为普通人与诗词间的桥梁;她高举易安灯火,学子云集,桃李成蹊。

叶嘉莹先生曾说:“我愿意尽我的力量,把我所体会到的美好的东西传给大家。把我们中国诗词里面所蕴含的那些古代伟大诗人的感情、意志、修养、品格传留下来。”她以此为笃行之志,终为诗教捐付毕生才学。

诗教精神下,是学者之心,是师者之心,是永存的风骨——令公桃李满天下,何用堂前更种花?

遗音沧海如能会,便是千秋共此时。

逝者已矣,后来人当承继叶嘉莹先生的美德,使精神不灭,使诗教传扬,使中华优秀文化得以代代传递,生生不已。

(作者:饶婷钰 广州应用科技学院文学与传媒学院22级新闻专业)